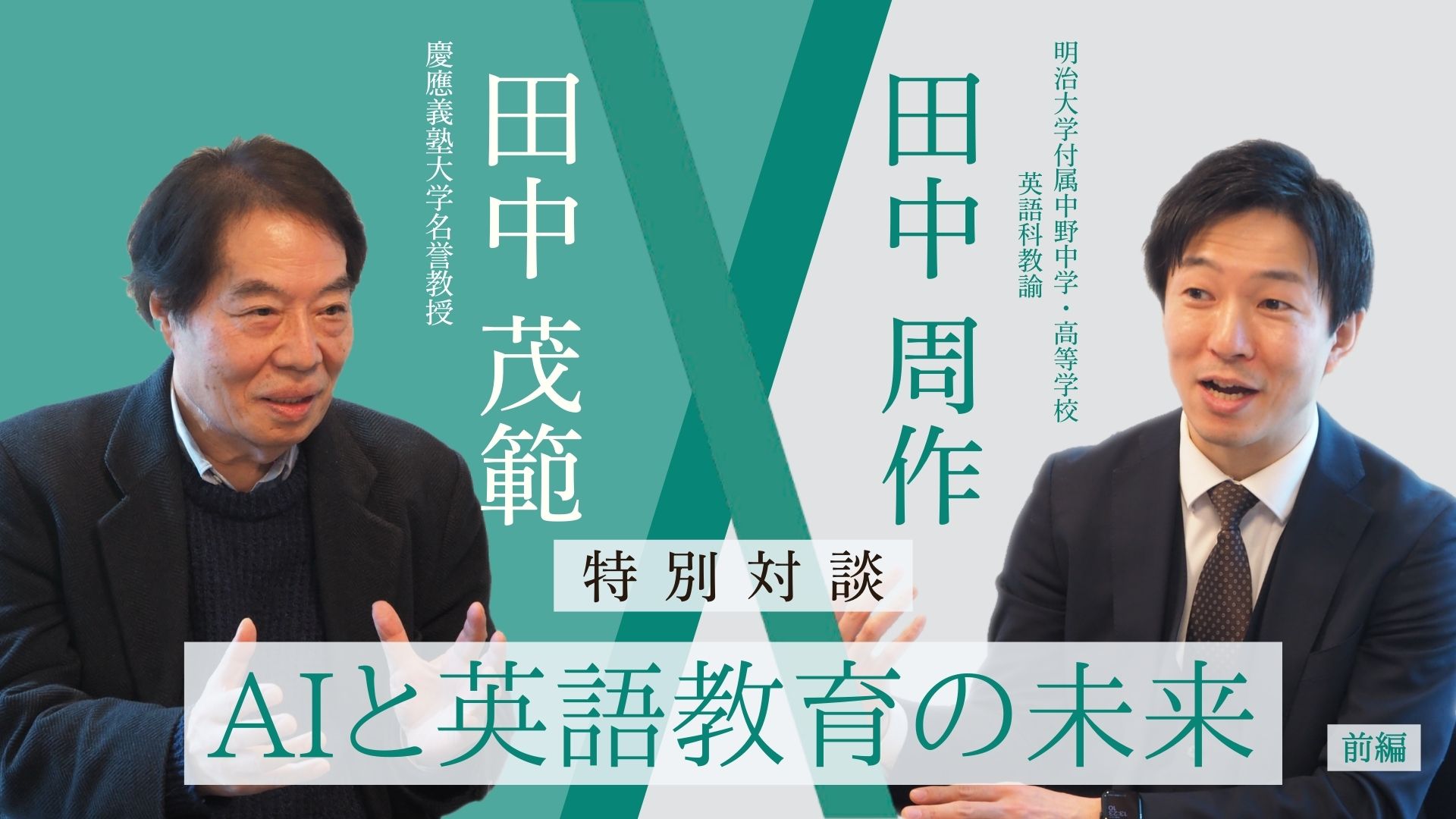

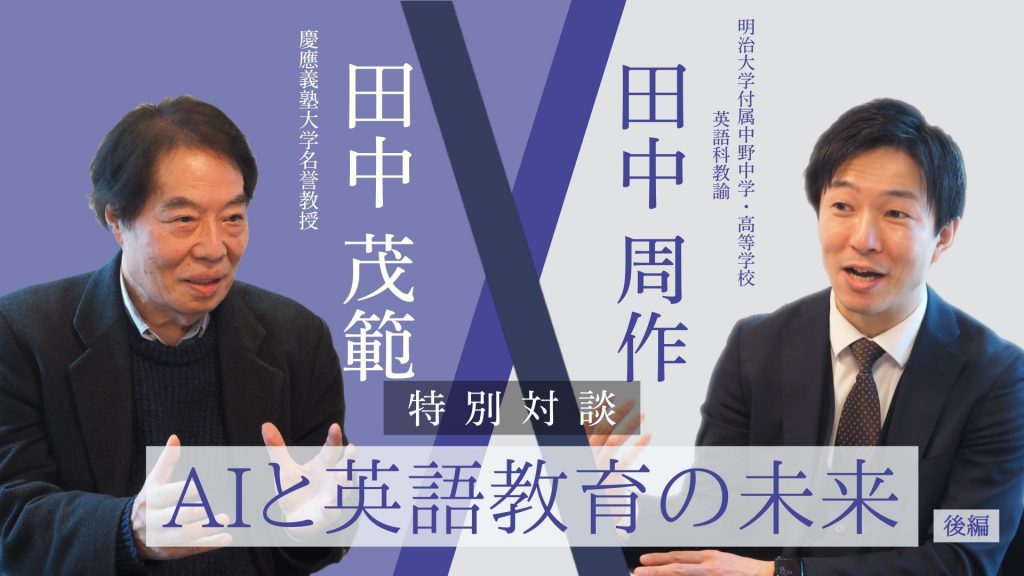

特別対談:AIと英語教育の未来 【後編】

「生成AI」の登場がいま、教育現場に変革をもたらそうとしています。英語の先生たちはICT教育×AIという時代にどう対応していくべきなのでしょうか。ポリグロッツ顧問であり、ICTにも詳しい慶應義塾大学名誉教授田中茂範先生と、ICTを取り入れた授業実践が豊富な明治大学付属中野中学・高等学校の田中周作先生のお二人の対談の後編です。「AI時代に、英語を学ぶ意味とは?」という根源的な問いにも触れています。

・田中茂範先生(左)プロフィール

慶應義塾大学名誉教授。ポリグロッツ顧問。岡山県出身。コロンビア大学大学院博士課程修了。応用言語学専攻。専門は認知意味論、言語習得。 慶應義塾大学名誉教授。PEN言語教育サービス代表。英語教育の実践に根ざした言語論、 コミュニケーション論を展開。また、国際協力機構(JICA、旧国際協力事業団)において長年、 海外派遣される専門家のための英語研修を担当。 最新の著書に 『コアで攻略する英文法の教科書』(Gakken, 2024)など。

・田中周作先生(右)プロフィール

明治大学付属中野中学・高等学校、英語科教諭。北海道函館市出身。東京学芸大学大学院教育学研究科修了。2014年に東京都教育研究員、2015~ 2016年に東京教師道場助言者として活動。北海道、東京都、三重県、鹿児島県など全国各地で研修講師を務め、授業実践やICT活用について幅広く発表している。剣道五段、合気道三段、スキー1級のスキー部顧問。『英文法短期定着トレーニング Speed Grammar』(文英堂, 2025)『All Set 高校英語入門 Reading & Grammar』(文英堂, 2025)監修。

・進行/構成 水島潮(ポリグロッツ)

先生はICTに詳しくなるべき?

ーポリグロッツ

デジタル教科書の他に、何か注目している教材はありますか?

ー田中周作先生(以下「周作」)

最近「Wordwall」(ワードウォール)っていう教材を推しています。いわゆる単語クイズを作れるテンプレートですね。これがほかのクイズ系のサービスの中でも群を抜いて面白いです。まずたくさんのテンプレートがあるのと、教室で一斉にやるのではなく、生徒がそれぞれ個人で進んでいけるので、スローラーナーもファストラーナーも、みんな自分のペースでできる。音もいいし、ちゃんと褒めと励ましもあって、直感的に楽しめます。ランキングを競って生徒は頑張って何回もトライしています。使うタイミングですが、授業の一番最初にウォームアップとして入れるか、一番最後に振り返りとして入れます。遊び要素もあるので授業の途中では絶対やりません。授業のフローを止めないためです。「授業の最後にやるから楽しみにしてて」とか「ここまでちゃんと聞いてたら、順位高くなるよ」みたいな使い方ですね。

ーポリグロッツ

周作先生はICT教育にお詳しく、積極的に授業に取り入れていらっしゃいますが、実際問題として、全ての先生がICTに詳しいわけではない、または、先生の世代によってICTの知識がまちまち、というような状況があると思います。先生の「デジタル格差」のようなものについてお二人はどうお考えですか?

ー田中茂範先生(以下「茂範」)

これは僕の捉え方ですが、ICTを使うことによって、空間を拡張できますよね。「今、ここ」である教室に軸足をおきつつ、国境を超えて世界のいろんな人や物事と繋がることができます。教室をハブ(中心体)として、いろいろなアクション・探求ができる。これからは生徒たちがエージェントとなって英語で世界とつながっていく。こういうこと自体が学習のモチベーションになっていくし、ICTがそれをサポートする。そして先生はその中心でなきゃいけないと思います。

アメリカの教育庁の報告書で、「先生は、stewardだ」と言うものがあります。このstewardは日本語に訳しづらいのですが、trustee(教育をまかされた受託者)、guardian (教育全般の健全性を守る、生徒の守護者)、custodian (教育資源を預かり、適切に使用、保管する責任を持つ管理者)という3つの要素を持つ人です。重い責任と信託が与えられた存在ということです。

先生には単にteachするだけでなく、リソースをどう最適化すればよりよい教育ができるのかを常に考えるプロデューサー的な存在であってほしいです。そのときにはやはり、デジタルや生成AIのいいところと悪いところを熟知していないといけないですよね。

ー周作

スチュワード田中としては(笑)、やっぱり先生はICTを使っていくべきだとは思っています。 でもマスターになるということじゃなくて、まずやってみる。「そこは若い先生に任せます」ではなく、やっぱり一歩踏み出してみるのが大事だなと。「ICTを活用した授業と活用していない授業を比較して、活用した授業の方が効果があった」という研究があったんですが、これって、ICTの力も一つの要因ですが、やっぱりICTを使って生徒に何かしてあげたいという先生の気持ちが、授業の中に反映されたんじゃないかなって思うんです。

苦手な先生は苦手なままでもいいと思うんです。そういう自分を出すのも、僕はすごく大事なことだと思っています。「自分には使えない」「失敗したくない」と、逃げる姿勢を生徒に見せるんじゃなくて、先生も学びながら「失敗したな、でも次はうまくやるよ」っていう姿勢を見せていく。時には生徒に助けてもらってもいいと思うんですよね。 「あれ、これ映らないな」「先生、それ挿さってないですよ」「あ、本当だありがとう」みたいな。先生の失敗は生徒にとって大好物ですから(笑)、どんどん失敗してあげるといいと思うんですよね。授業ってやっぱり先生が作るものじゃなくて、一緒に作り上げていくものなので。こういうやりとりからラポールの形成もできていくと思います。

ー茂範

ハードウェア、ソフトウェア、インフラ、いろいろな要素をひっくるめて「ICT教育」と括られますよね。周作先生のように実際にいろいろとやってる先生ならいいですが、ご年配の先生からすると「ICTって何なんだ?AIのことか?」となっているんだと思うんですよ。だから「これを使うことによってこうなります」というモデルケースやテンプレートのようなものがあるとアプローチしやすくなるのかもしれませんね。

ーポリグロッツ

現場の世代が違う先生の間で、ICTについての情報交換などはありますか?

ー周作

本校では、例えば同じ学年の先生同士での情報共有だったり、教科全体でミニ研修会みたいなのを開いたりして、少しずつみんなでICTリテラシーを高めていこうみたいなことはやっていますね。

ーポリグロッツ

ICTへのリテラシーについて言うと、「クラウド」という概念の登場以降、また変わっていますよね。いまの若い世代は「Microsoft WordよりGoogleドキュメント」みたいになっていて、30〜50代が常識と思っていたICTとは違うICTがそこにあって(笑)、もはや自分も「ICTに強い」わけじゃなくなってきてる、みたいなことも起きていますよね。

ー周作

それはありますね。 僕もICTに強いなと思っていたら、周りが結構アップデートされてるんですよ。だから今年、実は学び直したんですよね。やっぱり定期的にアップデートしないと、どんどん新しいものが出てくるので。

「AI時代」に英語を学ぶ意味って?

ーポリグロッツ

最後の話題になりますが、「こんなにAIが発達した社会で、英語を学ぶ意味なんてあるんだろうか?」ということが今、問われ始めていると思います。最近はYouTubeを見ていてもリアルタイムに字幕が出ていたり、言葉の壁がどんどん低くなっている中で、我々が英語を学校で学んでいく意義をどう考えていらっしゃるのかをお聞きしたいです。

ー茂範

昔僕がコロンビア大学にいたときに、広島大学の武村先生という方が来て、大教室を使ってハーレム(マンハッタン区北部の地区)の子供たちに理科のワークショップをやったことがありました。武村先生は英語はあまりお出来にならないのですが、めちゃくちゃ自信たっぷりに、どんと座ってね。”Hi. Enjoy!”って言ってから、物を持ちあげて、”This, together, up, up. See?“とやる。それで子供たちの目はもうまん丸です。つまり何が起こったかというと、武村先生の「人となり」「個性」が、子供たちを魅了しちゃったわけですよ。 英語のうまさとかは関係ないんですよね。 やっぱり人は人の個性に関心を持つんですよ。人と人とが関係を構築するとき、「人間性をともなった言葉(パーソナライズされた言葉)」の力ってのはすごく強いと僕は思うんです。

アナン元国連事務総長が、「21世紀は対話の世紀である」ということを20世紀の終わりに何度も言ってたんですね。多様性っていうのは力の源泉になる反面、差別や偏見などの問題の根源でもある。そこで生まれる恐れ、不寛容、過激主義などに対処するためには対話(ダイアログ)しかないんだと。僕はこのような「対話」を行うための「人間性をともなった言葉」を育むことが英語教育の意味だと思います。武村先生のような「人間性をともなった言葉」はAIには育むことはできません。

もう一つ、英語は「異文化理解」のために必要だ、という論調がありますが、このときの「異文化」とは何かに注意したいんです。国家にそれぞれ「文化」のようなものが最初からあるのではなく、目の前にいる人、つまり「他者」がまず「自分」とは違う、「私たちはみんな違うんだ」ということを考えなければいけません。

ー周作

私は「AIがこれだけ進化してきてるから、英語学習なんていらないんじゃないか」という言説は「英語をただの“言語”としてのみ見ている人の感想」だというふうに思っていて。茂範先生がおっしゃるように、人の本当の思いとか、文化的背景とかが全て正確にAIによって訳されるのかというとそこはなかなか難しいと思っています。英語の授業は「異文化や他者への理解」の要素が強く、「多様性」に一番アプローチしやすい教科だなというふうに思います。

例えばディベートの授業が面白いなと思うのは、「事実」と「意見」を明確に切り分けるというところです。これが日本に生まれ育った人だとなかなか難しい。反駁できるのは相手の「意見」に対してであって、「事実」ではない。相手の「人間性」を否定するのではなく、あくまで「意見」に対して反駁をする。 こういう訓練を積んでると、多様性に対するアクセプタンスを育んでいけるんじゃないかなと思っています。その意味で英語の授業の持つ可能性とか意義はものすごくあると思います。

ー茂範

おっしゃるように英語教育でディベートを行うのは大切なことですね。僕はさらに「ディスカッション」の重要性もお伝えしたいです。ディベートが勝つか負けるかの「ポジションゲーム」であるのに対して「ディスカッション」というのは、言ってみればテーブルの上にアイディアを全部出して、お互いに受託できるようなアイディアをみんなでひねり出していくという、 非常に創造的で生産的な営みです。「コラボレーションゲーム」とでも言いますか。アナンさんが言っていたダイアログというのはこの「ディスカッション」なんですね。

ーポリグロッツ

英語はとても大事な役割を担った教科と言えますね。

ー茂範

英語教育・学習が重要だとして、「ではどんな英語が大事か」ですが、世界中にいる英語話者が20億人で、そのなかでネイティブスピーカーが4億人という事実を考えると、今後重要なのはauthenticity(真正性・本物らしさ)ではなく、inteligibility(理解しやすさ)だと思っています。何か「正しい」ネイティブのモデルがあって、それを習得・取得していく「Second Language Aquisition」(第二言語習得)から、自分の中に息づく言語を発達・発展させていく「Second Language Development」という流れに今、入ってきていると思います。日本人の英語は実は意外と通じやすい(inteligible)なんていう研究もあります。そうなったときに「ネイティブライク」な英語というものが本当に必要なのか。生徒一人ひとりに息づく英語を培っていくことが大事なのではないか、と思いますね。

ー周作

「ネイティブスピーカー至上主義」みたいなものを我々もずっと持ってきたと思うんですけども、そうじゃなくてやっぱりコミュニケーションのツールなんだなっていうのをあらためて思います。日本で英語を勉強している我々が、誰と英語を使って話す可能性があるかと考えたときに、必ずしもネイティブスピーカー・欧米人に限らないですよね。というかもうむしろほとんどがアジア圏の人々だったりする。それを考えると極端に発音にこだわるよりは、伝わる英語というところを目指してもいいのかなと。だから今おっしゃってくださったSecond Language Developmentという考え方は非常に学びになりました。

ーポリグロッツ

「自分の英語」を発展させていく過程でICTやAIを活用していけるのが理想的ですね。今回はAIの是非や活用方法に始まり、これからの英語教育のありかたについてまで、幅広いテーマでお話しいただきました。お二人とも本当にありがとうございました。

(もう一度前編を読む)